길이 아니면 더 좋다!

나는 자전거 세계에서 가장 빡센 놈이다. 완벽한 조물주가 만든 만물도 시대와 환경에 적응하느라 변화하고 진화해야 살아남는다.

우리 조상은 70년대 샌프란시스코 해안에서 살 때만 해도 나름 우아한 모습이었다. 이름하여 비치크루저! 그러다가 네바퀴 괴물들을 피해 근처의 탬산으로 강제 이주를 하면서 우리의 모습은 변하기 시작했다. 피셔가의 게리는 물고기 입술 문장을 만들어 우리 이마에 장식하고 죠 프리즈와 그 일당은 도전과 응전을 거듭하면서 아파치 인디언 같이 용감하고 강한 ‘마운틴바이크’ 혈통을 만들어 주었다.

우리 할배 얘기를 들어보면 그들은 산 정상에 올라 무식하게 내리막을 질주해대는 통에 전신 관절이 파열되어 ‘clunker’가 되고 골인지점에 도착하면 체력이 완전 소진되어 ‘repack’ 해야 했다. (clunker는 고물차, repack은 다시 꾸민다는 뜻. 초창기 MTB를 클렁커라 하고 대회는 리팩 레이스라고 불렀다)

흔히들 MTB하면 XC족을 떠올리고 세월이 흐르면서 AM파, FR파, 트레일바이크파, 엔듀로파 등이 생겨났지만 따지고 보면 원조는 우리 DH족이 틀림없다.

어느 듯 해는 서산으로 기울면서 소나무 숲의 빈틈으로 황혼의 붉은 햇살이 파고든다. 평일인데도 극성 다운힐 매니아 열댓명과 함께 우리 족속들도 출동했다.

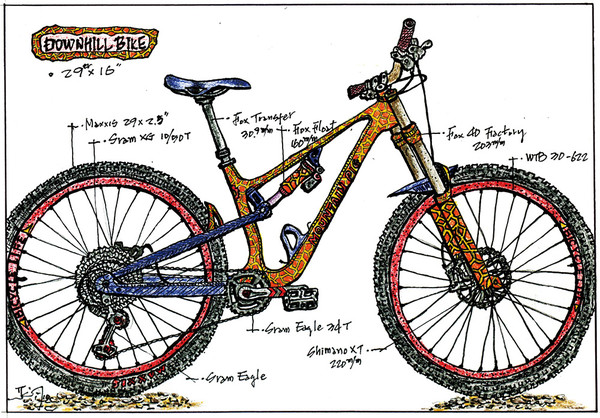

대충 겉모습만 훑어봐도 인간들은 싸우러 나온 전사들이다. 풀페이스 헬멧과 스키 고글, 몸통 가드, 큼직한 장갑, 헐렁하면서도 질긴 반바지, 툭 튀어나온 팔 무릎 보호대, 리치 신발로 무장한 모습은 중세의 말 탄 기사다. 우리는 또 어떤가. 웬만한 오토바이 못지않은 덩치에 깍두기가 촘촘한 광폭타이어, 바닥까지 들어가는 200㎜ 서스펜션 포크, 쉽게 전방을 보면서 맘껏 조종 가능한 800㎜ 갈매기 핸들바, 점프 후 폭신하게 착지시켜주는 리어 서스펜션 그리고 안전과 믿음의 220㎜ 디스크 브레이크! 자, 이만하면 자전거계의 어마무시한 놈이라 자랑질 할 만하지 않아. 후후.

산적은 비번날이면 무조건 나를 끌고 이곳 대니얼스 코스로 나온다. 초창기에는 정발산도 갔었지만 다른 인간들이 불편해 해서 이곳 야트막한 소로에 통나무를 박고 계단도 만들어 1km 정도의 코스를 조성해 우리의 산채를 구축했다. 코스를 만드느라 비지땀을 흘리면서도 지들끼리 낄낄거리는 모습을 우리는 그저 비스듬히 누워서 쳐다만 보고 있었지. 저 인간들은 지치지도 않네~.

비록 짧은 구간이고 난이도도 낮지만 나무들이 울창해서 산새들이 모이는 곳이라 달릴 때는 나름 스릴을 느낄 수 있다. 무엇보다 평소에 시무룩한 산적이 나하고 같이 할 때면 아이처럼 방방 뛰노는 모습에 즐거워진다. 산적이란 별명도 평소는 서울토박이 새침때기지만 산에만 오면 지 고향에 온 듯 날뛰고 다녀서 얻은 거란다.

2014년 용평 다운힐대회에 첫 출전해 그 놈의 멕기 금메달이 눈앞에서 어른거려 골인 점프대를 너무 높이 날아오르는 바람에 갈비뼈에 금이 간 적도 있단다.

4년 전 산적을 만난 지 겨우 한 달 만에 몸통이 꾸겨져 통속에 처박힌 채 비행기 짐칸에 실려 태국 치앙마이 원시림을 아찔하게 폭주해봤지. 꼭대기 출발선에 웅크리고 섰는데 길이 안보이더라. 나무들이 빽빽하게 진을 치고 있는 모습이 데모 막는 전경 백골부대 방패였다니까.

에라 모르겠다 하고는 뒷발을 차고 냅다 튀었지. 바위는 험악하고 자갈은 알짱거리고 내리막 경사는 앞 타이어가 안 보일 정도더라. 얄미운 저 나무를 피해서 커브를 돌면 아름드리 나무가 달려든다. 페달은 돌릴 새가 없어 말의 등자처럼 그의 디딤판으로 굳었다. 그의 신음소리에 맞춰 나도 팅팅 소리를 질러준다. 그의 황소 콧바람에 내 잔등도 눅눅해진다.

내리막에서는 쓰러진 나무 등걸과 삐쭉 나온 뿌리가 내 발목에 쉴 새 없이 딴지를 건다. 허나 나는 달린다. 아니 날아버렸다. 지구의 중력을 온 몸으로 느끼면서. 일천여초의 짧은 순간은 섹스처럼 짜릿하고 강렬하다. 우리 둘은 초원에 드러누워 거친 숨을 내쉰다. 산적은 나를 쓰담쓰담 하면서 칭찬을 늘어놓는다.

“멋진 넘! 저돌적으로 잘 뚫고 튀네! Meet! 멋진 이름 멧 데이먼? 아니 멧돼지의 그 멧!”

그해 가을 그의 SUV 뒷칸에 올라 만경강 제방의 갈대무리와 인사하며 고창 MTB 코스를 찾았지. 리프트 시설이 없어 트럭에 우리와 인간들이 혼승하는 뺑뺑이 셔틀도 나름 운치가 있다. 그 사이를 못 참고 인간들은 즉석 미스 다운힐 대회를 열고는 지들끼리 우리 몸매를 평가한다고 야단법석이다. 곧 다가올 긴장의 순간을 농담과 웃음으로 풀고 있다. 내리막 그리고 셔틀 오르막, 다시 내리막의 연속이다. 어둠이 찾아와 서로의 얼굴이 안 보이자 드디어 휴식시간이 왔다.

잔디위에 우리를 뉘어놓고 내 왼손에 헬멧을 걸어둔다. 그리곤 지들끼리 모닥불 가로 둘러 앉아 치맥타임을 즐긴다. 피는 물보다 진하고 술은 피보다 끈끈한 건가?

달빛 휘영청, 취기 알딸딸, 분위기 모락모락 즈음에 가물가물하던 내 귀가 쫑끗해진다. 산적의 고백이 시작된 것이다. 종로출신―마마보이―집 학교 학원 집―범생이―S대 의대―군의관… 여기서 엘리트 코스가 비틀거리기 시작했단다. 짜리몽땅 후임 군의관이 깝죽대는 수간호사의 누적된 핀잔에 팽하고 돌아서 메스로 난장을 쳤단다. 어찌어찌 사건은 마무리 되었으나 옆에서 지켜본 그는 큰 충격을 받았다. 메스로 그어진 하얀 간호사복의 틈새로 스며나온 붉은 피가 그의 꿈을 밤새 물들였다. 그 후로 외과 전공의인 그는 수술실로 들어가 메스만 잡으면 손이 사시나무로 변하더란다.

심지어 레스토랑에 가서도 나이프 대신 가위를 써야 할 정도라 결국 의사는 포기하고 택시를 몰게 되었대. 반평생을 엄마가 시키는 길만 다녀서 지겨웠는데 이제 내가 운전대를 쥐었으니 맘대로 할 줄 알았대. 허나 택시란 것이 손님 목적지로 가야하고 ‘지니’라는 여자가 시키는 대로 달려야 하는 꼭두각시놀음이더래. 그러다가 “저 놈이 ‘가지 않는 길’을 달리게 해주었지” 하면서 날 가르키는 산적의 반짝이는 눈물에 달려가 안아주고 싶더라.

오늘도 대니얼스 코스의 뽀얀 흙먼지는 내려앉고 친구들의 작별인사가 들린다. 언젠가는 산적과 함께 세쿼이아와 튤립나무가 키재기 하는 내 고향 로키산맥을 내리쏘고 싶다.

이제 흙길이 끝나면 잘 닦인 길과 반듯한 건물들이 있는 도시가 나온다. MC는 어기적거리고 MP는 투덜대면서 그 곳으로 빨려 들어가고 있다.